dd_rescueは、壊れている(かも知れない)ディスクを出来るだけ読み取るツールです。

勿論、物理的に破壊されているものではなくて、論理的に問題が起こっているディスクです。念のため。

健全なディスクをコピーする前提のツール群(dd, dcfldd, dc3dd)とは違って、そもそも読み取りが正常に出来ないディスクの読み取りを試みます。

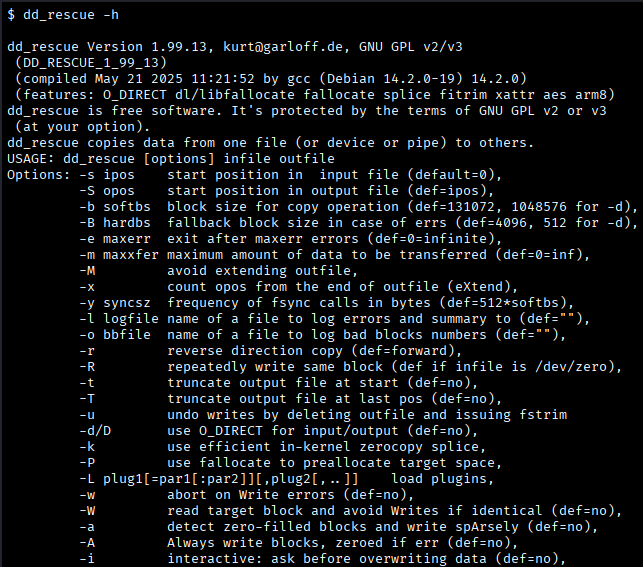

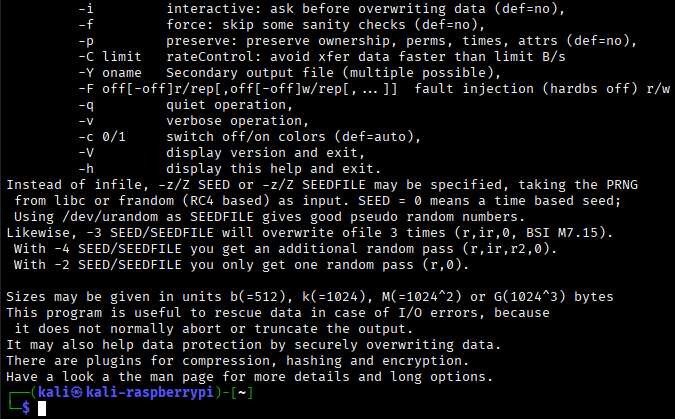

ヘルプ表示

kali ー 15-Forensics ー Frensic Imaging Tools ー dd_rescue

ddコマンドとの違い

機能の大まかな違いは下記の通り。

| 機能 | dd | dd_rescue |

|---|---|---|

| エラー発生時 | 処理が停止する | 継続してコピーを試みる |

| 再開機能 | なし | 途中から再開可能 |

| 進捗表示 | デフォルトでは表示なし “status=progress”オプションで可能 | 自動的に進捗を表示 |

| コピー方向指定 | なし | “-r”オプションで逆方向(末尾→頭)可能 |

| ログ出力 | 手動で管理 | ログファイル指定可 (-lオプション) |

基本構文

ddの時のように入出力ファイルの指定時の、 “if=” や “of=” は不要です、

sudo dd_rescue コピー元ファイル名 コピー先ファイル名

コピー元ファイル名の確認の仕方は、ddコマンドの項を参照。

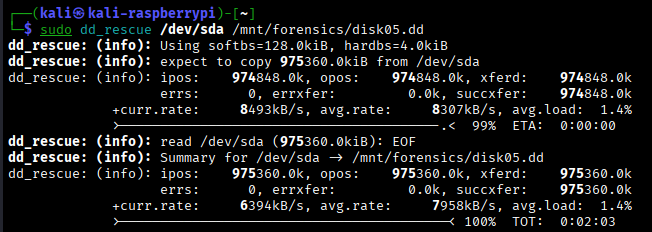

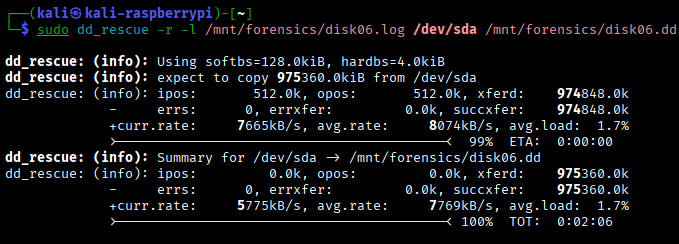

実行

下記コマンドで実行します。

sudo dd_rescue コピー元ファイル名 コピー先ファイル名

逆方向からの実行

オプション “-r” にて最後尾からコピーを開始します。

但しSSDでは物理セクタの再配置が行われるので有効性は少ないです

進行状態を示す棒グラフも後方から進行していきます。

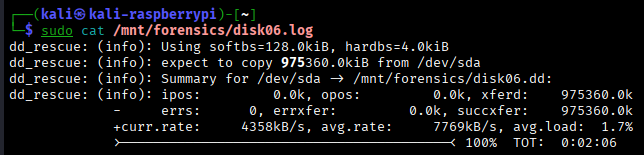

ログ内容の確認

適度に壊れた手頃なHDDがあれば良いのですが、生憎そんなものは手元に無いので実際に試すことが出来ませんでした。

まとめ

dd(とその発展ツールのdcfldd, dc3dd)がフォレンジック作業が前提であるのに対し、dd_rescueは壊れている(かも知れない)ディスクからのデータ抽出が前提のツールです。

また “dd_rescue” と名前と機能が似ているツールに “ddrescue(GNU版)” があります。( “dd” と “rescue” の間に “_” があるか無いかの違いです。)

“ddrescue(GNU版)” はkaliのツールにはありません。

実際には修復とコピーをより完全なものとするため、この両者は組み合わせて使うことが多いようです。(dd_rescue → ddrescueの順)

コメント